回顾几位老朋友——国际奥委会主席与中国的情缘

迈克尔﹒莫里斯﹒基拉宁(Mihael Morris Killanin)(任期:1972~1980)

国际奥委会第六任主席迈克尔﹒莫里斯﹒基拉宁,在他的任期内,1979年中国实现了重返国际奥林匹克大家庭。卸任后的1982年,基拉宁以国际奥委会终身名誉主席的身份访华,邓小平在会见他时,称赞他是一位既了解旧中国又了解新中国的、中国人民的好朋友。

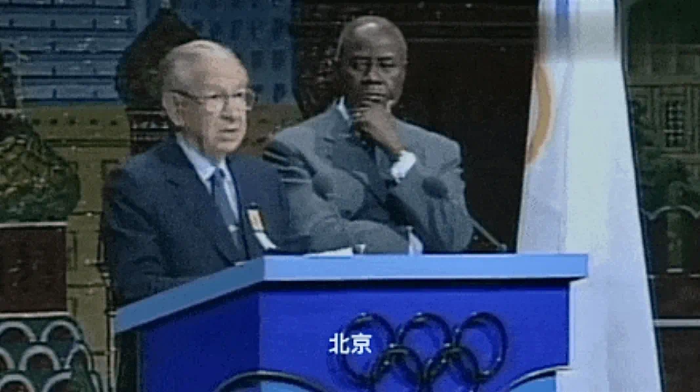

1979年10月25日,国际奥委会执委会通过恢复中国奥委会合法席位的决议。基拉宁(左)向中国代表团团长宋中表示祝贺。

胡安﹒安东尼奥﹒萨马兰奇( Juan Antonio Samaranch)(任期:1980~2001)

前国际奥委会主席胡安・安东尼奥・萨马兰奇,与中国体育事业紧密相连,情谊深厚。

1984年洛杉矶奥运会,萨马兰奇为许海峰颁发了中国在奥运会上的首枚金牌,这一经典瞬间成为中国体育崛起的标志。随后他访华,与邓小平交流并出席国庆35周年庆典,加深了对中国的喜爱。

此后,他鼓励中国申办2000年奥运会,虽申办遗憾失败,但也积累了宝贵的经验,为再次申办2008年奥运会奠定了坚实的基础。期间,他还大力推荐何振梁担任国际奥委会副主席,提升了中国在国际奥委会的话语权。

萨马兰奇也关注中国体育基层发展,1986年在何振梁推荐下,他个人出资1万美元捐赠成都首届万人马拉松赛事举办,助力中国西部地区体育发展。他还与乒乓球名将邓亚萍结下忘年交,对邓亚萍的拼搏精神赞不绝口,给予她诸多支持与鼓励。

2001年,萨马兰奇卸任主席,但仍心系中国体育。2008 年北京奥运会成功举办,他为中国感到骄傲。2010年萨马兰奇逝世,中国体育界和全体人民悲痛万分。萨马兰奇基金会传承其精神,继续为中国体育事业添砖加瓦。他与中国的故事,是体育外交的传奇篇章,激励着中国体育人不断奋进,为实现体育强国梦而努力。

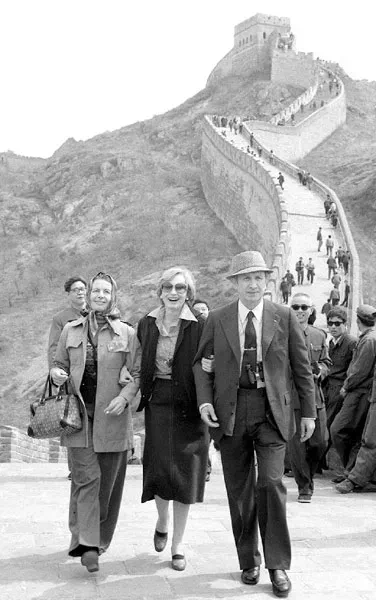

1978年4月,萨马兰奇及其夫人、秘书在游览八达岭长城。

雅克﹒罗格(Count Jacques Rogge)(任期:2001~2013)

雅克・罗格担任国际奥委会主席期间,与中国建立起了紧密且意义深远的联系 。2001年,北京成功申办2008年奥运会,罗格在这一过程中给予了高度关注与支持。此后数年,他多次访华,深入考察北京奥运会的筹备进展,与中国相关部门密切沟通,为奥运会的顺利筹备出谋划策 。2008 年北京奥运会盛大开幕,罗格盛赞这是一届 “真正无与伦比的奥运会”,高度认可中国为全球呈现的体育盛宴,这一评价极大提升了中国在国际体育领域的声誉 。

罗格极为重视奥林匹克精神在中国的推广。他积极推动中国与国际体育界在青少年体育、体育教育等领域的交流合作,助力中国体育事业全面发展 。他还多次与中国体育界人士交流,鼓励中国运动员在赛场上展现拼搏精神,传播友谊 。在他的支持下,中国在国际体育事务中的参与度和影响力不断提升 。

卸任国际奥委会主席后,罗格依然关心中国体育发展,持续为中国体育事业的进步加油助力 。他与中国的故事,见证了中国体育在国际舞台上的快速崛起,也为两国在体育领域的友好合作书写了精彩篇章,激励着中国体育不断向更高水平迈进 。

托马斯﹒巴赫(Thomas Bach)(任期:2013~2025)

巴赫对中国举办的各类体育赛事给予大力支持。2022年北京冬奥会的筹备与举办期间,他多次访华,深入考察赛事筹备情况,与中国团队紧密协作。冬奥会成功举办后,他称赞北京冬奥会 “树立了新标杆”,彰显了中国举办顶级体育赛事的卓越能力,推动冰雪运动在中国乃至全球的进一步普及 。

在推动奥林匹克理念与中国文化融合方面,巴赫不遗余力。他积极促进中国与国际体育界在文化、教育等多元领域的交流,鼓励中国深度参与国际体育规则制定,让中国声音在国际体育舞台愈发响亮 。同时,他频繁与中国体育健儿交流,激励他们在赛场上传承奥林匹克精神,展现中国风采。

巴赫还高度赞赏中国在全民健身、体育产业发展等方面取得的成就,认为中国为全球体育事业发展提供了宝贵经验 。他与中国的紧密互动,不仅助力中国体育事业持续蓬勃发展,也进一步深化了国际奥委会与中国的友好合作,为世界体育事业发展注入强大动力。

2025年2月,巴赫主席参观北京奥运博物馆。